Leon Casino — это премиальная игровая платформа, которая объединяет более 4000 развлечений от ведущих мировых провайдеров. Казино Леон предлагает игрокам из СНГ и Европы безопасную среду для азартных игр с быстрыми выплатами и щедрой бонусной программой. С 2012 года платформа зарекомендовала себя как надежный оператор с лицензиями Antillephone и Kahnawake и безупречной репутацией среди миллионов пользователей.

Основная информация о казино Леон

Leon Casino работает под управлением международной компании с юридическим адресом в Виллемстаде, Кюрасао. Платформа входит в экосистему букмекерской конторы Leonbets, что гарантирует финансовую стабильность и профессиональный подход к организации игрового процесса.

Карточка казино Leon

| Параметр | Значение |

|---|---|

| Официальный сайт | leon.bet, leon.casino |

| Год основания | 2012 |

| Лицензия | Antillephone N.V. №8048/JAZ/2016-028 + Kahnawake №00881 |

| Юридический адрес | Виллемстад, Кюрасао |

| Количество игр | 4000+ слотов и настольных игр |

| Провайдеры | 100+ ведущих разработчиков |

| Режимы игры | Демо-версия / Реальные деньги |

| Доступные страны | Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украина, страны Европы |

| Валюты | USD, EUR, KZT, UAH, BYN, UZS, BTC, ETH, USDT |

| Языки интерфейса | Русский, Английский, Немецкий, Турецкий |

| Мобильная версия | Адаптивный сайт + iOS/Android приложения |

| Сроки вывода | От 15 минут до 24 часов |

| Лимиты вывода | 1000 - 500000 USD в сутки |

| Поддержка | 24/7 Live Chat, Email, Telegram |

Почему выбирают Leon Casino

Казино Леон выделяется среди конкурентов благодаря уникальному сочетанию факторов. Во-первых, это большая библиотека игр с эксклюзивными слотами от Pragmatic Play и NetEnt. Во-вторых, молниеносная обработка платежей — выводы на электронные кошельки приходят за 15-30 минут. В-третьих, круглосуточная русскоязычная поддержка, которая решает любые вопросы в течение 2-3 минут через live-чат.

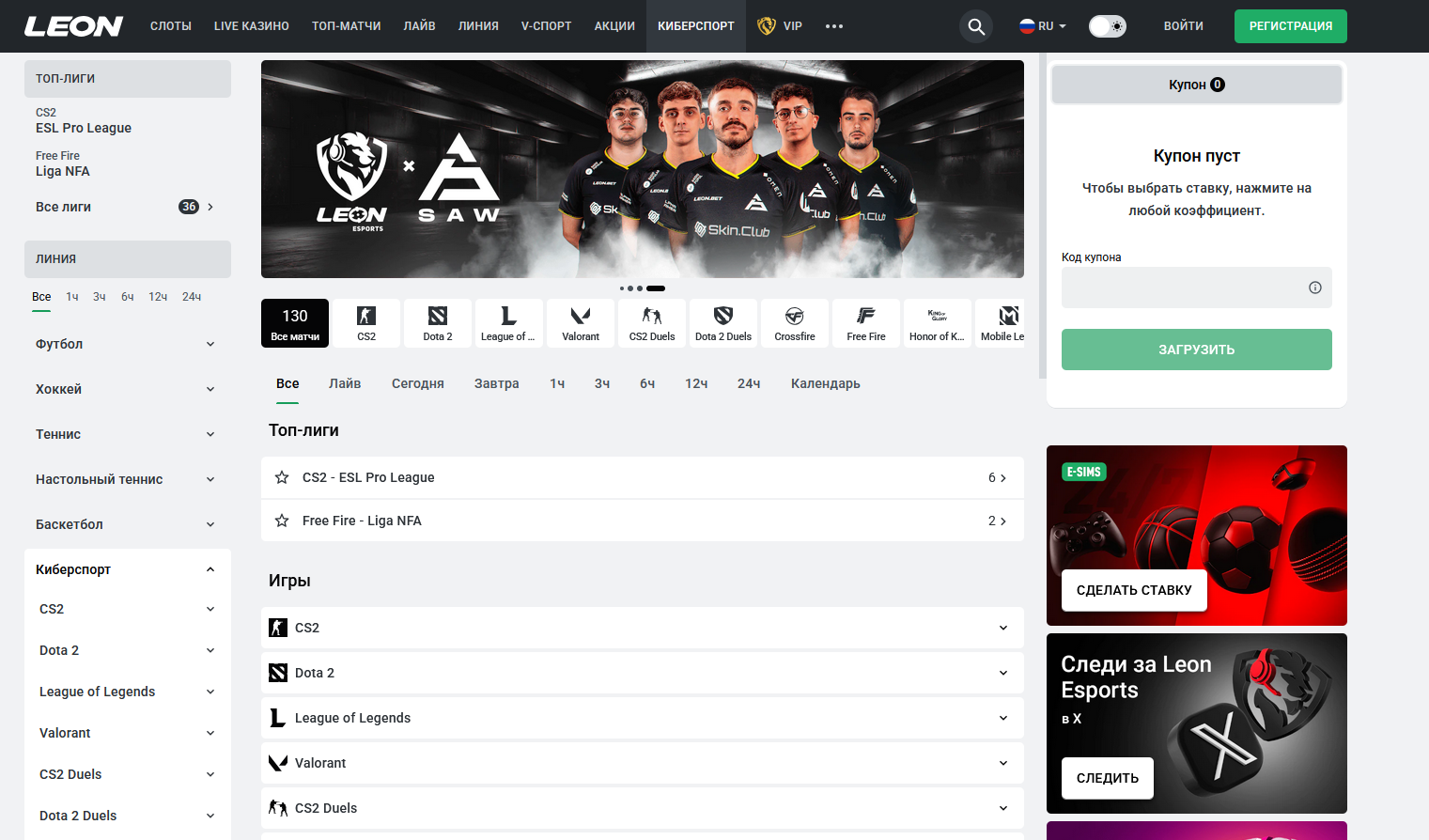

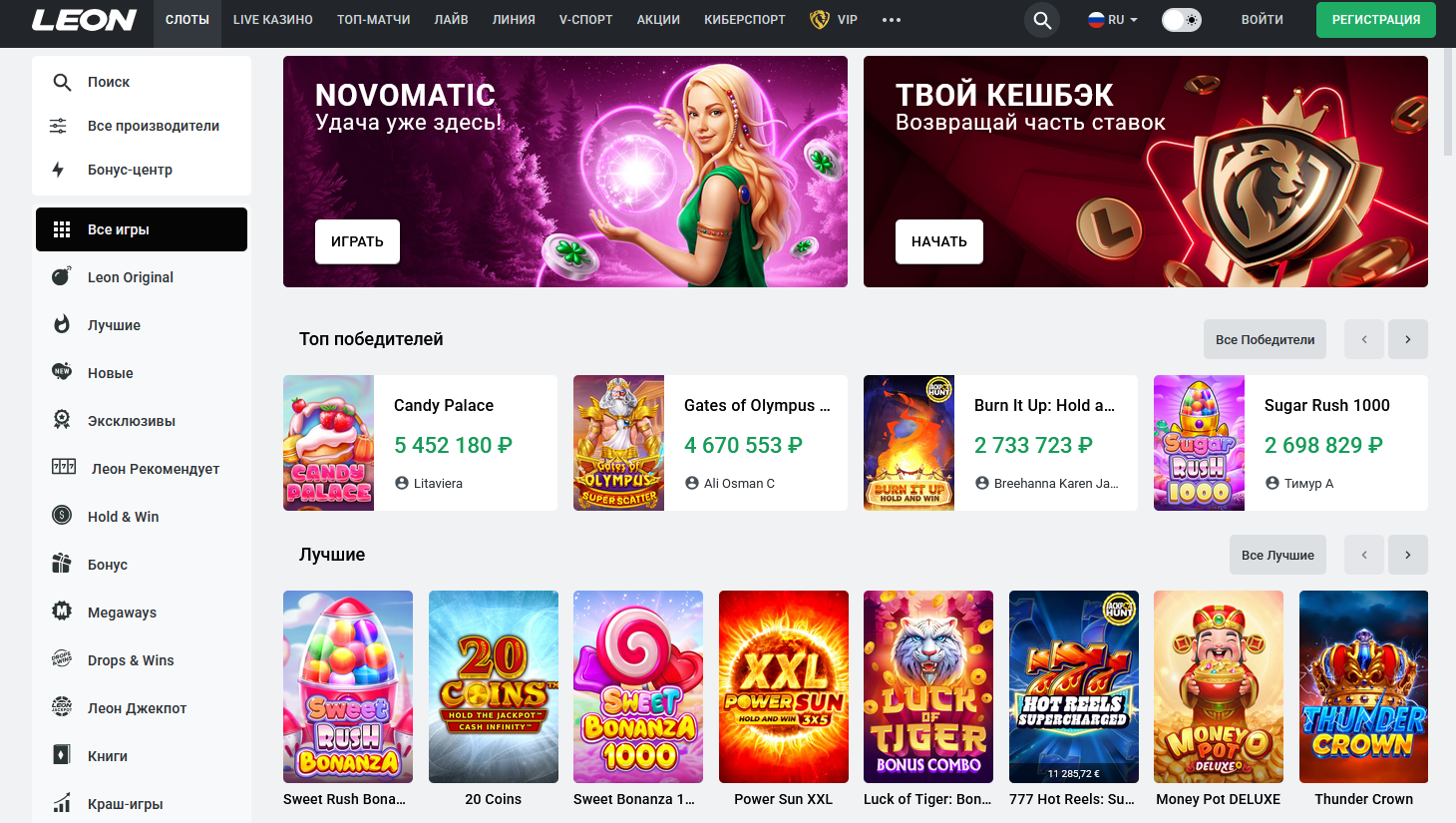

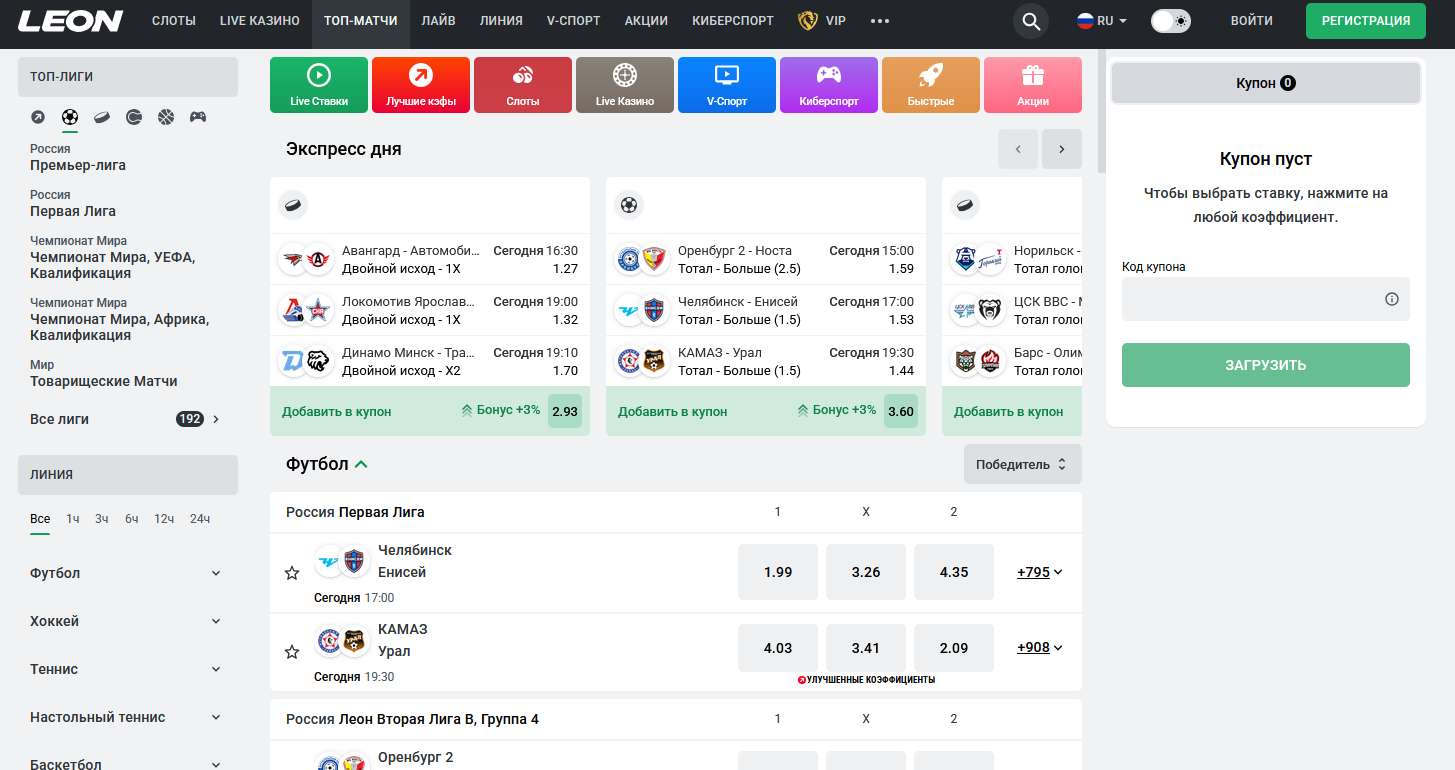

Игровой каталог Leon Casino

Коллекция развлечений в казино Леон впечатляет разнообразием. Здесь собраны лучшие разработки от 100+ провайдеров, включая эксклюзивные релизы и джекпот-слоты с призовыми фондами до 10 миллионов долларов.

Общая статистика игровой библиотеки

Leon Casino предлагает более 4000 игр, которые регулярно пополняются новинками. Каждую неделю каталог обновляется 10-15 свежими релизами. Все игры проходят сертификацию и имеют подтвержденный RTP от 94% до 99%.

Категории игр и провайдеры

| Категория | Количество | Особенности | Топ-провайдеры |

|---|---|---|---|

| Слоты | 2500+ | Классические 3-барабанные, видеослоты, 3D-графика, Megaways, прогрессивные джекпоты | Pragmatic Play, NetEnt, Microgaming, Play'n GO, Yggdrasil |

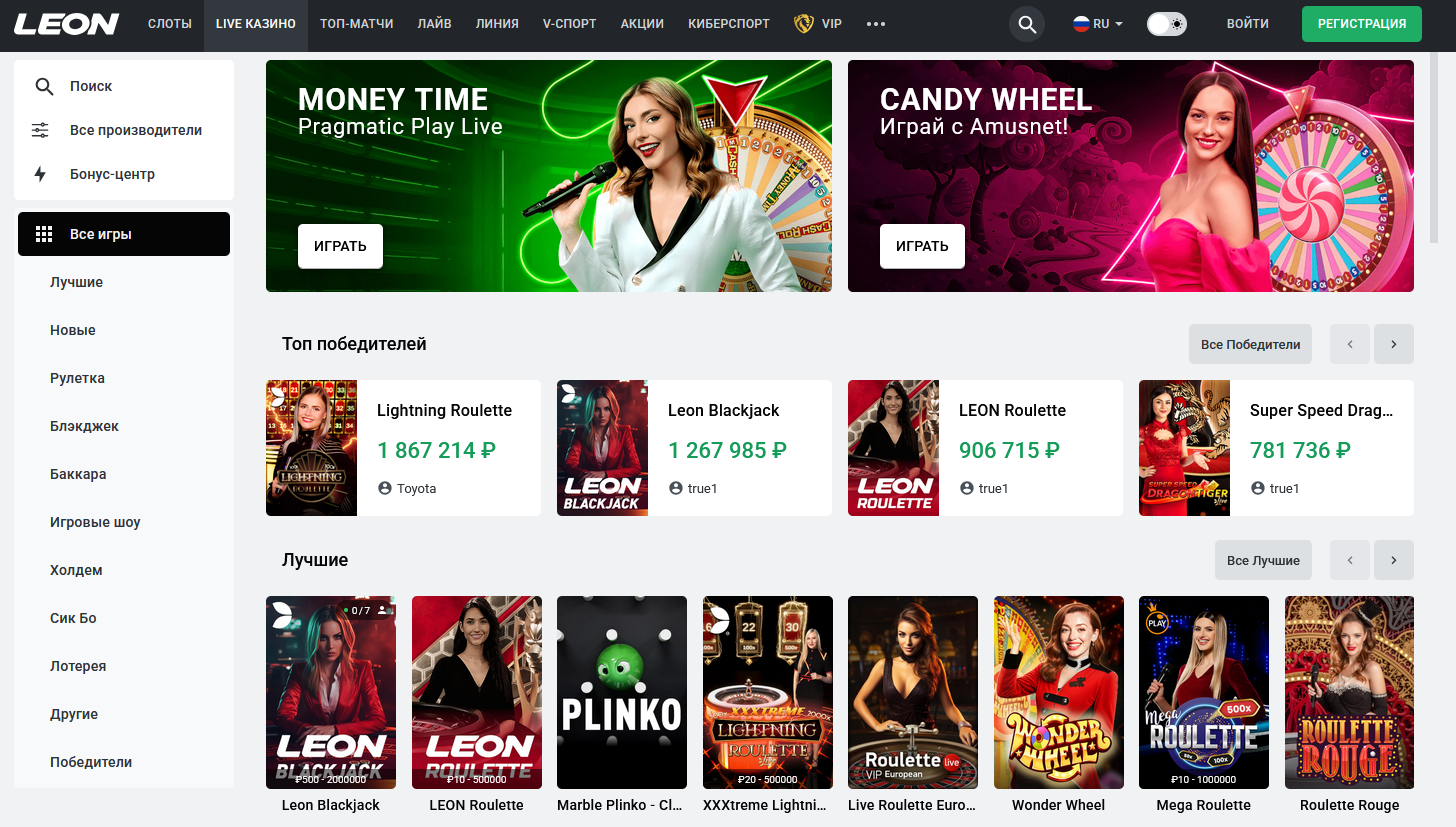

| Live Casino | 400+ | Рулетка, баккара, блэкджек, покер, игровые шоу, монополия | Evolution Gaming, Pragmatic Live, Ezugi, Vivo Gaming |

| Настольные игры | 200+ | Европейская и американская рулетка, 15 видов блэкджека, покер, баккара | NetEnt, Playtech, Betsoft, Habanero |

| Быстрые игры | 150+ | Авиатор, JetX, Spaceman, Lucky Jet, краш-игры, кено, бинго | Spribe, Smartsoft, BGaming, Evoplay |

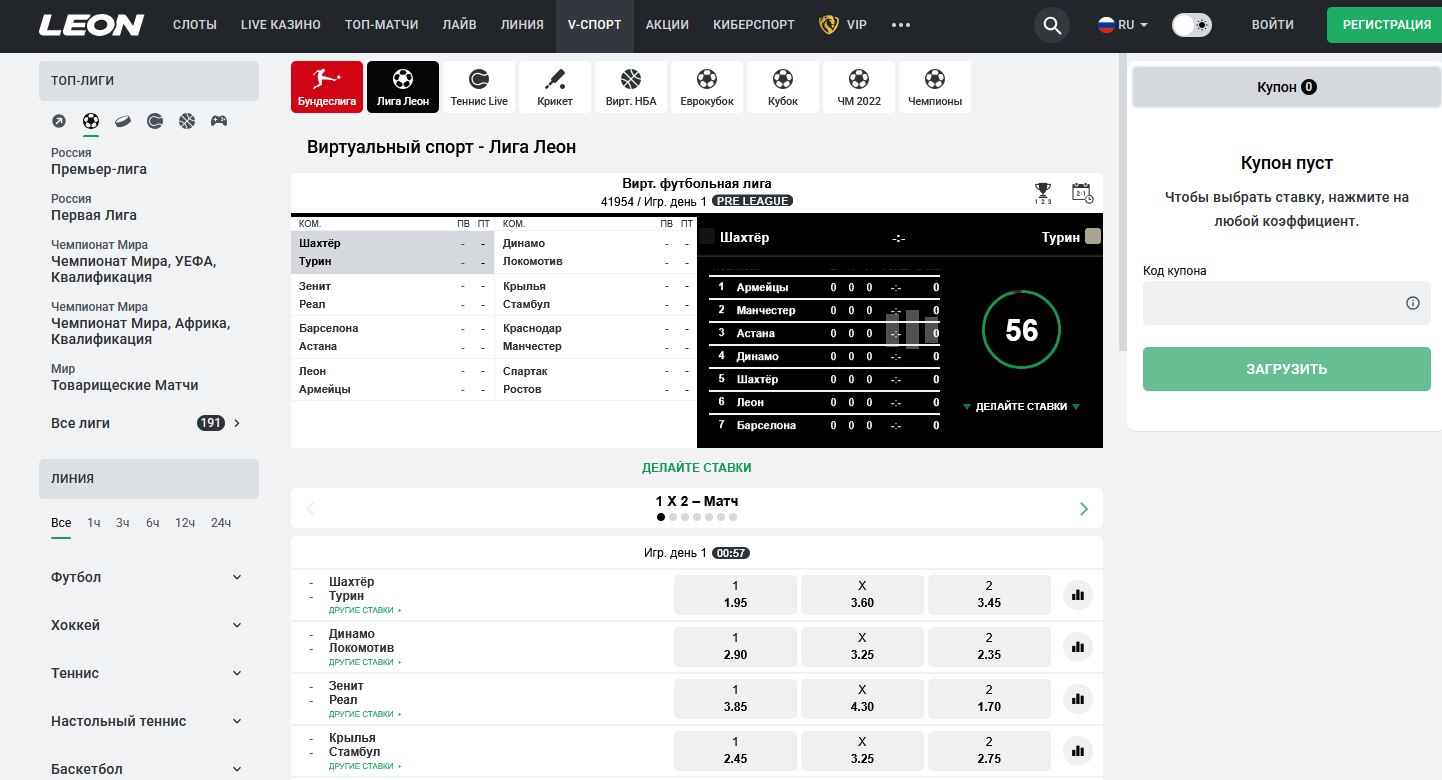

| Виртуальный спорт | 100+ | Футбол, теннис, баскетбол, скачки, собачьи бега | Kiron, GoldenRace, Leap Gaming |

| Турбо-игры | 100+ | Мини-рулетка, быстрый покер, спин-колесо | Betgames, TVBet, 1xGames |

Уникальные возможности игрового процесса

Leon Casino предлагает инновационные функции для максимального комфорта игроков:

- Мультиплей режим — запускайте до 4 слотов одновременно на одном экране

- Турбо-спины — ускоренная прокрутка барабанов для быстрой игры

- Автоигра с лимитами — настройка автоматических ставок с контролем бюджета

- История ставок — детальная статистика всех игровых сессий за 6 месяцев

- Избранные игры — персональная коллекция любимых слотов

- Демо-режим — бесплатное тестирование всех игр без регистрации

- Поиск по волатильности — фильтрация игр по уровню риска

Топ-5 популярных слотов в Leon Casino

1. Sweet Bonanza (Pragmatic Play)

- RTP: 96.48%

- Волатильность: Высокая

- Максимальный выигрыш: x21,100 от ставки

- Минимальная/Максимальная ставка: 20 / 10,000 единиц

- Линии выплат: Кластерные выигрыши

- Особенности: Каскадные барабаны, множители до x100, бонус-раунд с 10 фриспинами

2. Book of Dead (Play'n GO)

- RTP: 94.25%

- Волатильность: Высокая

- Максимальный выигрыш: x5,000 от ставки

- Минимальная/Максимальная ставка: 10 / 5,000 единиц

- Линии выплат: 10 фиксированных

- Особенности: Расширяющиеся символы, риск-игра, 10 бесплатных вращений

3. Crazy Time (Evolution Gaming)

- RTP: 95.00%

- Волатильность: Средняя

- Максимальный выигрыш: x20,000 от ставки

- Минимальная/Максимальная ставка: 10 / 50,000 единиц

- Тип игры: Live game show

- Особенности: 4 бонусных раунда, колесо фортуны, множители до x50

4. Gates of Olympus (Pragmatic Play)

- RTP: 96.50%

- Волатильность: Высокая

- Максимальный выигрыш: x5,000 от ставки

- Минимальная/Максимальная ставка: 20 / 10,000 единиц

- Линии выплат: Pay Anywhere (оплата везде)

- Особенности: Множители от Зевса до x500, покупка бонуса за 100x

5. Aviator (Spribe)

- RTP: 97.00%

- Волатильность: Регулируемая игроком

- Максимальный выигрыш: x200 от ставки

- Минимальная/Максимальная ставка: 10 / 10,000 единиц

- Тип игры: Краш-игра

- Особенности: Две одновременные ставки, автокэшаут, живая статистика

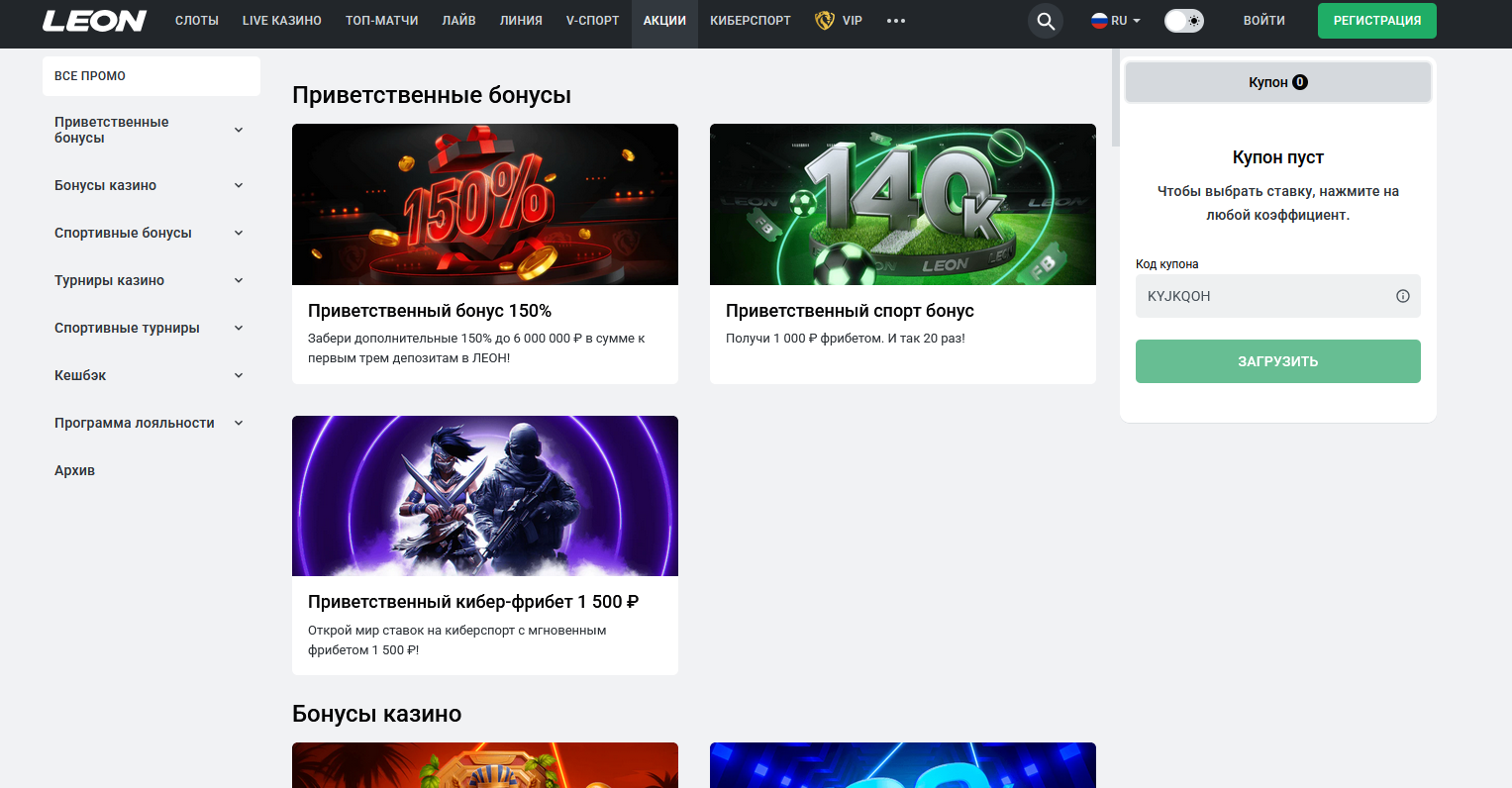

Бонусная программа казино Леон

Leon Casino предлагает одну из самых щедрых бонусных программ на рынке. Новые игроки получают приветственный пакет до 500,000 единиц, а постоянные пользователи участвуют в еженедельных акциях и турнирах с призовыми фондами до 1,000,000 единиц.

Приветственный пакет для новых игроков

Казино Леон встречает новичков роскошным бонусным предложением на первые 5 депозитов:

| Депозит | Бонус | Фриспины | Вейджер | Минимальный депозит |

|---|---|---|---|---|

| 1-й депозит | 100% до 50,000 | 200 FS в Book of Dead | x35 | 1,000 единиц |

| 2-й депозит | 50% до 75,000 | 100 FS в Sweet Bonanza | x30 | 2,000 единиц |

| 3-й депозит | 50% до 100,000 | 50 FS в Gates of Olympus | x30 | 3,000 единиц |

| 4-й депозит | 25% до 125,000 | — | x25 | 5,000 единиц |

| 5-й депозит | 25% до 150,000 | — | x25 | 5,000 единиц |

Условия отыгрыша:

- Срок отыгрыша: 30 дней с момента активации

- Максимальная ставка при отыгрыше: 500 единиц

- Игры с полным вкладом: слоты (100%), рулетка (10%), блэкджек (5%)

- Вывод после полного отыгрыша вейджера

Регулярные акции и турниры

| Тип акции | Частота | Условия участия | Награда |

|---|---|---|---|

| Кэшбэк | Еженедельно | Проигрыш от 5,000 единиц | 10-15% возврата до 50,000 |

| Релоад-бонус | Пятница | Депозит от 2,000 единиц | 50% до 30,000 + 50 FS |

| Drops & Wins | Ежедневно | Ставки в слотах Pragmatic | Призовой фонд 1,000,000 |

| Колесо Фортуны | Ежедневно | Депозит от 1,000 единиц | До 100 фриспинов |

| VIP-кэшбэк | Понедельник | VIP-статус Gold+ | 20% без вейджера |

| Турнир недели | Еженедельно | Buy-in 100 единиц | Призовой фонд 500,000 |

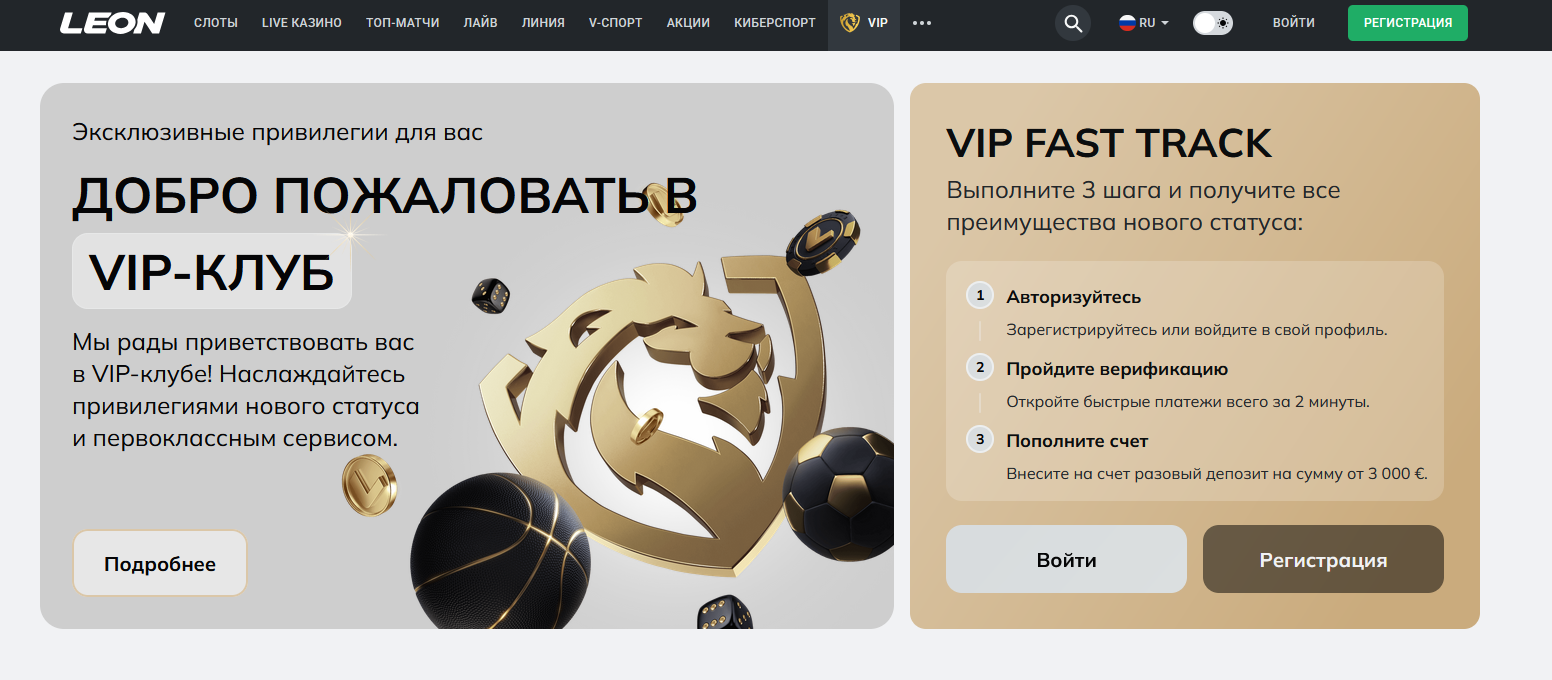

VIP-программа и привилегии

Leon Casino предлагает 7-уровневую программу лояльности с эксклюзивными преимуществами:

- Bronze (0-999 очков) — Приветственный бонус, базовый кэшбэк 5%

- Silver (1,000-4,999) — Кэшбэк 7%, ускоренный вывод

- Gold (5,000-14,999) — Кэшбэк 10%, персональный менеджер

- Platinum (15,000-49,999) — Кэшбэк 12%, эксклюзивные бонусы

- Diamond (50,000-149,999) — Кэшбэк 15%, VIP-турниры

- Master (150,000-499,999) — Кэшбэк 18%, подарки на день рождения

- Grandmaster (500,000+) — Кэшбэк 20%, поездки на EPT

Регистрация и верификация в казино Леон

Процесс создания аккаунта в Leon Casino занимает не более 2 минут. Платформа предлагает 4 удобных способа регистрации с минимальными требованиями к данным.

Способы регистрации

1. Регистрация по email (классическая)

- Шаг 1: Нажмите "Регистрация" и выберите вкладку Email

- Шаг 2: Укажите электронную почту и придумайте пароль (8+ символов)

- Шаг 3: Выберите валюту счета и страну проживания

- Шаг 4: Введите промокод (если есть) и согласитесь с правилами

- Шаг 5: Подтвердите email переходом по ссылке в письме

2. Регистрация по номеру телефона (быстрая)

- Введите номер мобильного телефона с кодом страны

- Получите SMS с кодом подтверждения (приходит за 10 секунд)

- Введите 4-значный код из SMS

- Выберите валюту и бонус

- Аккаунт готов к использованию

3. Регистрация в один клик (мгновенная)

- Нажмите "Регистрация в 1 клик"

- Система автоматически создаст логин и пароль

- Сохраните данные для входа (отправляются на email)

- Заполните профиль позже для вывода средств

4. Через социальные сети (удобная)

Доступна авторизация через:

- VKontakte

- Telegram

- Yandex

- Mail.ru

Верификация аккаунта

Верификация в Leon Casino требуется для вывода средств свыше 15,000 единиц или по запросу службы безопасности.

Необходимые документы:

- Паспорт или водительские права (фото первой страницы)

- Селфи с документом в руках

- Подтверждение адреса (коммунальный счет за последние 3 месяца)

- Фото банковской карты (если использовалась для депозита)

Сроки проверки:

- Стандартная верификация: 2-6 часов

- Расширенная проверка: до 24 часов

- VIP-игроки: приоритетная проверка за 30 минут

Лимиты без верификации:

- Максимальный вывод: 15,000 единиц в сутки

- Общая сумма выводов: 50,000 единиц в месяц

Платежные системы Leon Casino

Казино Леон поддерживает популярные платежные методы для игроков из СНГ. Пополнение счета происходит мгновенно, а вывод средств занимает от 15 минут до 24 часов в зависимости от выбранного метода.

Доступные методы пополнения и вывода

| Метод | Пополнение | Вывод | Мин/Макс | Комиссия | Время обработки |

|---|---|---|---|---|---|

| Банковские карты | ✓ | ✓ | 500 / 500,000 | 0% | Мгновенно / 1-3 дня |

| QIWI | ✓ | ✓ | 100 / 150,000 | 0% | Мгновенно / 15-60 мин |

| YooMoney | ✓ | ✓ | 100 / 200,000 | 0% | Мгновенно / 15-60 мин |

| WebMoney | ✓ | ✓ | 100 / 300,000 | 0% | Мгновенно / 1-6 часов |

| Payeer | ✓ | ✓ | 100 / 100,000 | 0% | Мгновенно / 15 мин |

| Perfect Money | ✓ | ✓ | 10 / 10,000 USD | 0% | Мгновенно / 1 час |

| Bitcoin | ✓ | ✓ | 0.0001 / 10 BTC | Сеть | Мгновенно / 10-60 мин |

| Ethereum | ✓ | ✓ | 0.01 / 100 ETH | Сеть | Мгновенно / 10-30 мин |

| USDT TRC-20 | ✓ | ✓ | 10 / 100,000 USDT | 1 USDT | Мгновенно / 5-20 мин |

| Банковский перевод | ✓ | ✓ | 5,000 / 10,000,000 | 0% | 1-3 дня / 1-5 дней |

Особенности финансовых операций

Конвертация валют: При несовпадении валюты платежного метода и игрового счета конвертация происходит автоматически по внутреннему курсу казино.

Приоритетные методы: Криптовалюты обрабатываются в первую очередь. VIP-игроки получают приоритет в очереди на вывод независимо от метода.

Ограничения по странам: Некоторые платежные методы доступны только для определенных регионов.

Безопасность и лицензия

Leon Casino уделяет первостепенное внимание безопасности игроков и честности игрового процесса. Деятельность казино регулируется двумя лицензиями, что гарантирует соблюдение международных стандартов.

Технологии защиты данных

- 256-bit SSL-шифрование — военный уровень защиты всех передаваемых данных

- 2FA аутентификация — дополнительная защита аккаунта через SMS или Google Authenticator

- Антифрод система — автоматическое выявление подозрительных транзакций

- PCI DSS Level 1 — высший уровень безопасности платежных данных

- Firewall и DDoS-защита — защита от хакерских атак и взломов

- Холодное хранилище — 95% средств хранятся офлайн

Честная игра и RNG

- RNG от iTech Labs — генератор случайных чисел с сертификатом соответствия

- Публикация RTP — открытая информация о проценте возврата каждой игры

- Проверка честности — возможность проверить каждый спин через хеш-функцию

- Ответственная игра — инструменты самоограничения и самоисключения

Лицензионная информация

Основная лицензия:

Antillephone N.V.

Номер:

8048/JAZ/2016-028

Юрисдикция:

Кюрасао

Дополнительная лицензия:

Kahnawake Gaming Commission

Номер:

00881

Юрисдикция:

Канада

Мобильная версия Leon Casino

Казино Леон предлагает полноценный мобильный гейминг через адаптивную версию сайта и native-приложения для iOS и Android.

Способы игры с мобильного

-

Мобильная версия сайта

- Автоматическая адаптация под любой экран

- Не требует установки

- Доступ через любой мобильный браузер

- 100% функционала десктопной версии

-

iOS приложение

- Доступно в App Store для iOS 12.0+

- Размер: 145 МБ

- Поддержка Face ID/Touch ID

- Push-уведомления о бонусах

-

Android приложение

- Скачивание APK с официального сайта

- Android 5.0+

- Размер: 89 МБ

- Автоматические обновления

-

PWA версия

- Прогрессивное веб-приложение

- Установка прямо из браузера

- Работа в офлайн-режиме

- Экономия трафика до 50%

Функциональность мобильной версии

Отличия от десктопа:

- Упрощенная навигация свайпами

- Вертикальная ориентация слотов

- Адаптированные live-игры

Эксклюзивные функции:

- Быстрая авторизация по отпечатку пальца

- Портретный режим для одной руки

- Виджеты избранных игр на главном экране

Системные требования:

- iOS: iPhone 6s и новее, iOS 12.0+

- Android: 2 ГБ RAM, Android 5.0+

- Интернет: стабильное 3G/4G/Wi-Fi соединение

Поддержка игроков

Служба поддержки Leon Casino работает круглосуточно и готова помочь на русском языке через несколько каналов связи.

Каналы связи с поддержкой

| Канал | Доступность | Языки | Время ответа |

|---|---|---|---|

| Live Chat | 24/7 | Русский, Английский | 30 секунд |

| 24/7 | 10 языков | До 2 часов | |

| Telegram | 09:00-02:00 MSK | Русский | 2-5 минут |

| 10:00-00:00 MSK | Русский, Английский | 5-10 минут | |

| Горячая линия | 10:00-22:00 MSK | Русский | Мгновенно |

Дополнительная помощь

- FAQ раздел — 200+ ответов на популярные вопросы

- Видео-туториалы — обучающие ролики по всем функциям казино

- Блог казино — новости, стратегии, обзоры игр

- Форум игроков — сообщество для обмена опытом

- База знаний — подробные инструкции и гайды

Преимущества и особенности казино Леон

Ключевые преимущества Leon Casino

✓

Мгновенные выплаты

— вывод на электронные кошельки за 15 минут

✓

4000+ лицензионных игр

— большая коллекция слотов в СНГ

✓

Бонус до 500,000

— щедрый приветственный пакет на 5 депозитов

✓

Live-казино 24/7

— 400+ столов с живыми дилерами

✓

Криптовалютные платежи

— анонимные транзакции в BTC, ETH, USDT

✓

VIP-программа

— 7 уровней лояльности с растущим кэшбэком до 20%

✓

Мобильные приложения

— native apps для iOS и Android

✓

Турниры каждый день

— призовые фонды до 1,000,000

✓

Профессиональная поддержка

— решение вопросов за 2-3 минуты

✓

Две лицензии

— Antillephone и Kahnawake с 2012 года

FAQ — Частые вопросы о казино Леон

Как начать играть в Leon Casino?

Зарегистрируйтесь одним из четырех способов (email, телефон, в 1 клик или через соцсети), подтвердите аккаунт, внесите первый депозит от 1000 единиц и получите приветственный бонус 100% + 200 фриспинов. После этого выберите любую игру из каталога и начинайте играть.

Как получить и отыграть бонус?

Бонусы начисляются автоматически при пополнении счета на сумму от минимального депозита. Для отыгрыша нужно сделать ставок на сумму бонуса, умноженную на вейджер (обычно x30-x35). Например, при бонусе 10,000 с вейджером x30 нужно поставить 300,000 в слотах.

Сколько времени занимает вывод средств?

Скорость вывода зависит от платежного метода: электронные кошельки — 15-60 минут, криптовалюта — 10-30 минут, банковские карты — 1-3 дня, банковский перевод — 1-5 дней. VIP-игроки получают приоритетную обработку заявок.

Можно ли играть с мобильного телефона?

Да, Leon Casino полностью адаптировано для мобильных устройств. Доступна мобильная версия сайта, которая работает в любом браузере, а также native-приложения для iOS (App Store) и Android (APK с сайта). Функционал мобильной версии идентичен десктопной.

Как связаться со службой поддержки?

Самый быстрый способ — live-чат на сайте (ответ за 30 секунд). Также доступны: email [email protected], Telegram @leon_support, WhatsApp и горячая линия для русскоязычных пользователей.

Какие документы нужны для верификации?

Для стандартной верификации потребуется: фото паспорта (первая страница), селфи с документом, подтверждение адреса (счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев), фото банковской карты (если использовалась). Документы загружаются в личном кабинете.

Есть ли в казино демо-режим?

Да, все слоты и настольные игры (кроме live-казино) доступны в бесплатном демо-режиме без регистрации. Это позволяет протестировать игры, изучить правила и выработать стратегию перед игрой на реальные деньги.

Какие есть ограничения для игроков?

Онлайн-казино запрещены в России на законодательном уровне. Leon Casino принимает игроков из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Украины и других стран, где азартные игры разрешены. Перед регистрацией ознакомьтесь с законодательством вашей страны.